揭秘??!

這群學生熬了 N 個夜

只為講好“天書歸家”的故事

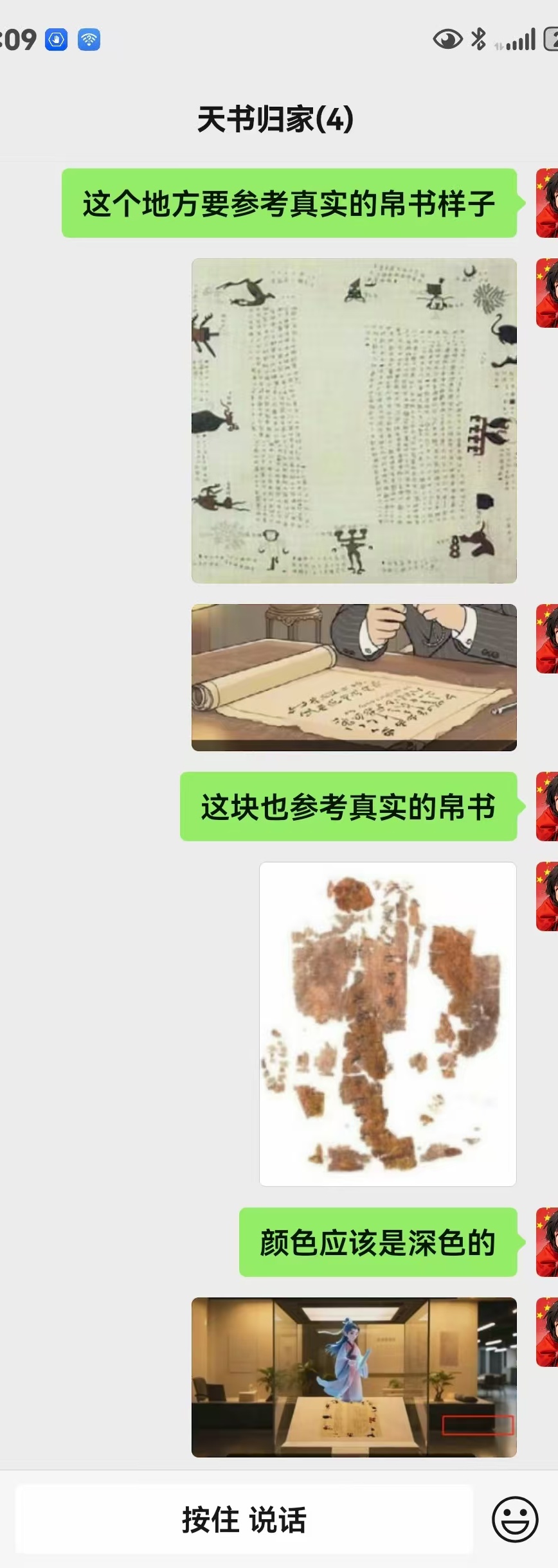

大家看到的這個 3 分多鐘的AI短片,背后藏著 十多個日夜的頭腦風暴與手忙腳亂 —— 這是我們團隊的創作故事。

團隊組建的 “奇妙緣分”——

一則新聞引發的緣分

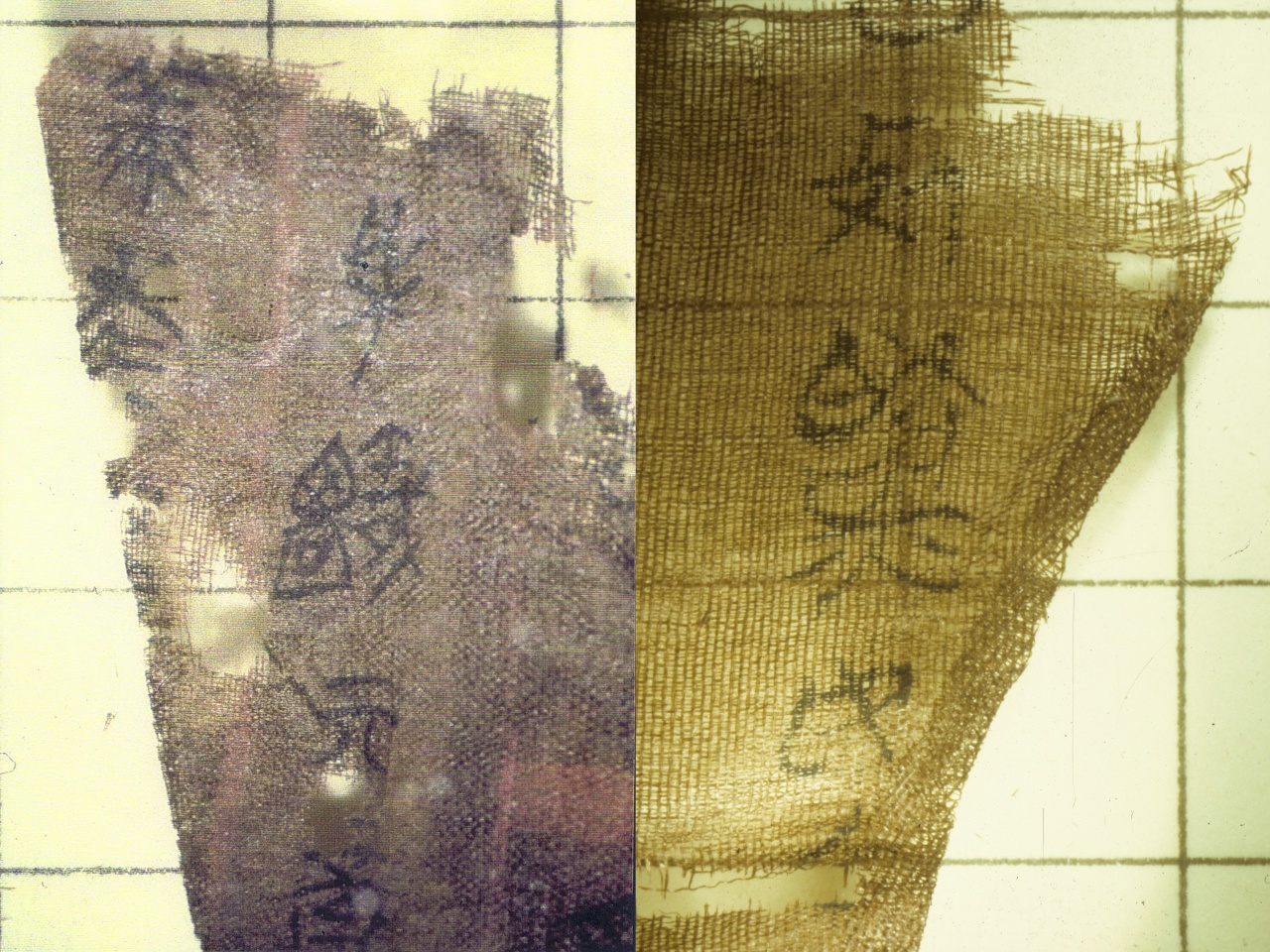

2025年5月16日,國家文物局在中國駐美國大使館接收美國史密森尼學會國立亞洲藝術博物館返還的子彈庫帛書《五行令》《攻守占》。子彈庫帛書《五行令》《攻守占》時隔79年終于重歸故里,見證國家強盛、民族復興。

五行令

攻守占

當時,這條新聞引起了很多同學的關注。我們班的“熱搜課代表”敏銳地嗅到“熱點作業”的主題,關注瀏覽了大量子彈庫帛書的相關介紹。幾乎同時,學校“梧桐樹”網絡文化工作室的老師也決定以此選題,組建團隊來完成這個文物回家的故事。老師和“熱搜課代表”一談,立刻被就被她“深刻的見解”和“充分的素材”所吸引,當然,也被她那雙閃爍著創作激情的大眼睛所感動??。

于是

項目組成立了??

“課代表”開始“搖人”了

“后期大神”和“手繪板肝帝”紛紛入場

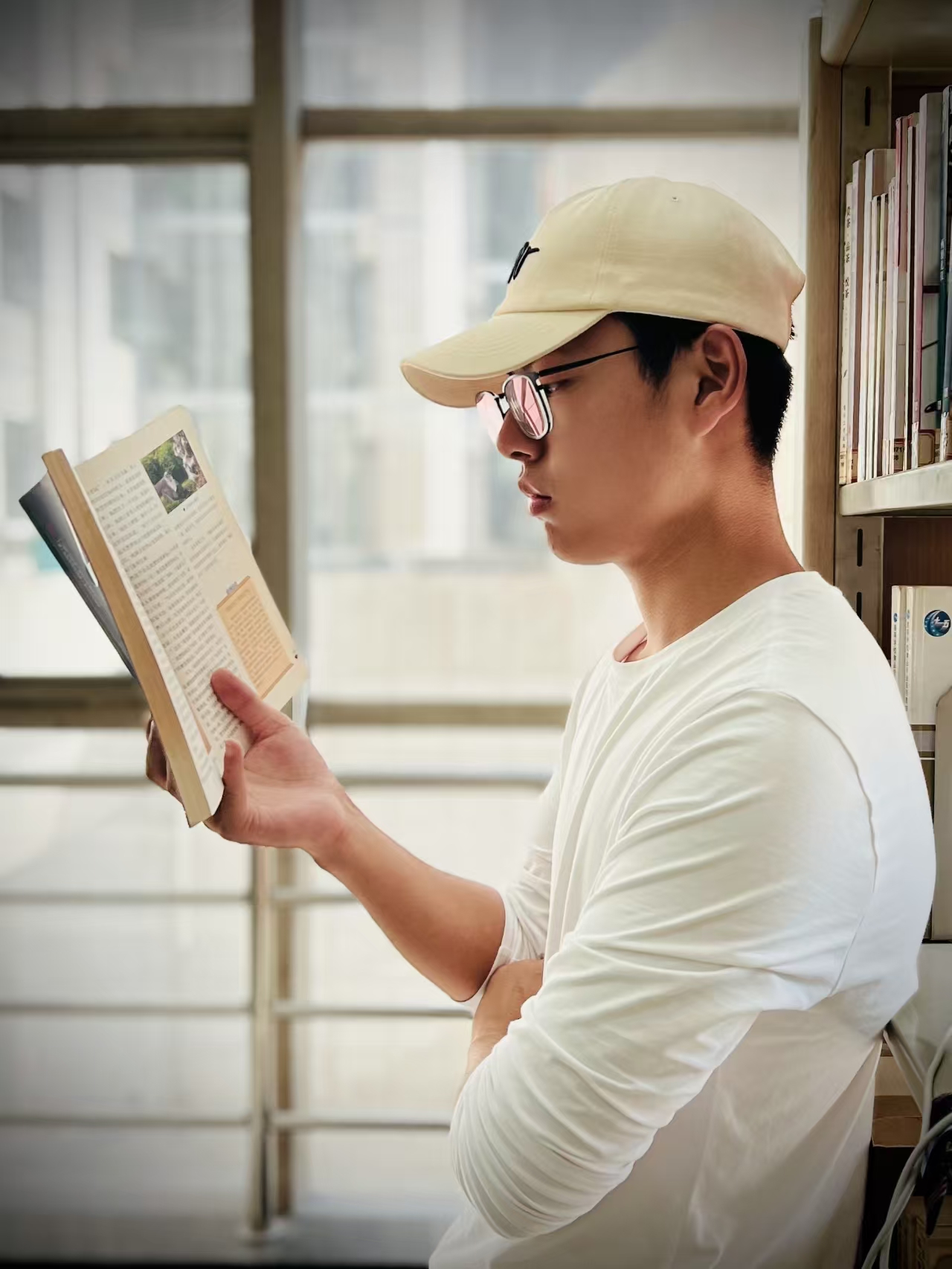

我是工業設計2201班的吳鑫垚,喜歡用鏡頭捕捉故事的肌理,也深諳剪輯如何讓敘事更具穿透力。運用 AI 輔助為創作提速增效:從分鏡構思到調色節奏,始終相信好畫面要帶著呼吸感 —— 可能是人物轉身時衣角的弧度,或是空鏡里隨風搖晃的枝葉,讓真實感自然流淌。

我是工業設計2403班的方荷卿,喜愛歷史和文學,關注時事熱點,班里大事小情都愛張羅。我比較擅長資料整合與劇本撰寫,具備高效的資料收集能力,文案創作小有心得。樂于接受新鮮事物,擅長AI圖形與AI矢量圖形繪制、UI設計。此外,我也喜歡詩歌朗誦和演講,英語演講能力較強,曾在省級比賽中斬獲二等獎。

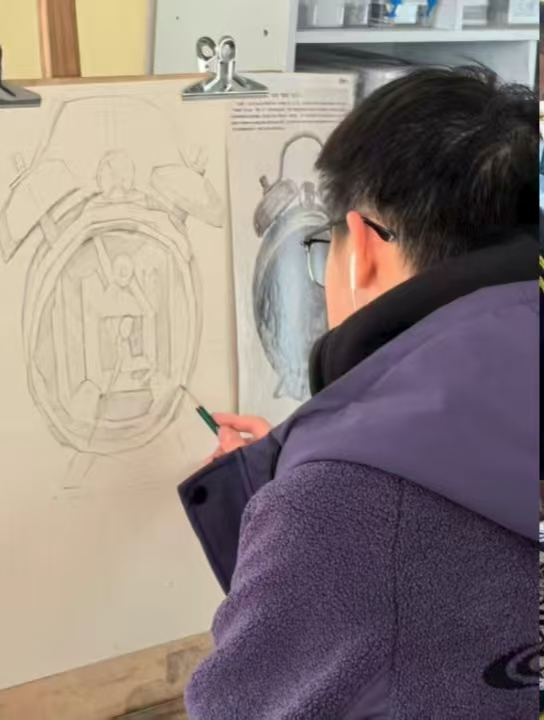

我是工業設計2403班的崔森喆,擁有扎實的手繪與板繪功底。軟件操作方面熟練掌握ps、Ai、csp、sai等主流設計工具,能靈活運用它們實現創意構想。其中,在像素藝術創作上頗具心得,可利用這些軟件制作出生動有趣的簡單像素動畫,同時擅長像素游戲中的人物動作繪制。

團隊創作的 “心路歷程”——

理想很豐滿現實很骨感

說干就干??

團隊迅速集結完畢

開展討論,明確分工

確定短片的腳本、形式、風格

方荷卿

“熱搜課代表”

劇本操刀人

吳鑫垚

“后期大神”

分鏡頭及AI制作

崔森喆

“手繪板肝帝”

人物形象設計

沐牧

指導老師

熱搜課代表:

整個故事的歷史背景和發展脈絡是非常清晰的,網上有不少相關的資料可以借鑒,但基本都是用第三人稱的視角進行的講述,難免有灌輸知識的嫌疑,怎樣能夠讓片子有吸引力呢???

反復修改文案

手繪板肝帝:

我的特長是進行人物形象的設計創作,我們就琢磨這個故事的敘述者的形象應該如何設計?是否能夠把文物擬人化,賦予它們形體,然后用它們的口吻來講述故事???

熱搜課代表:

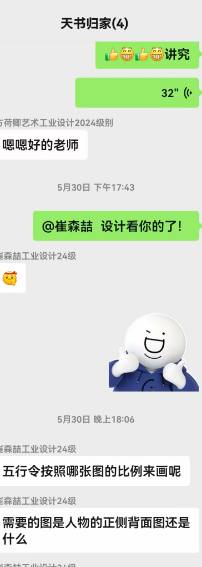

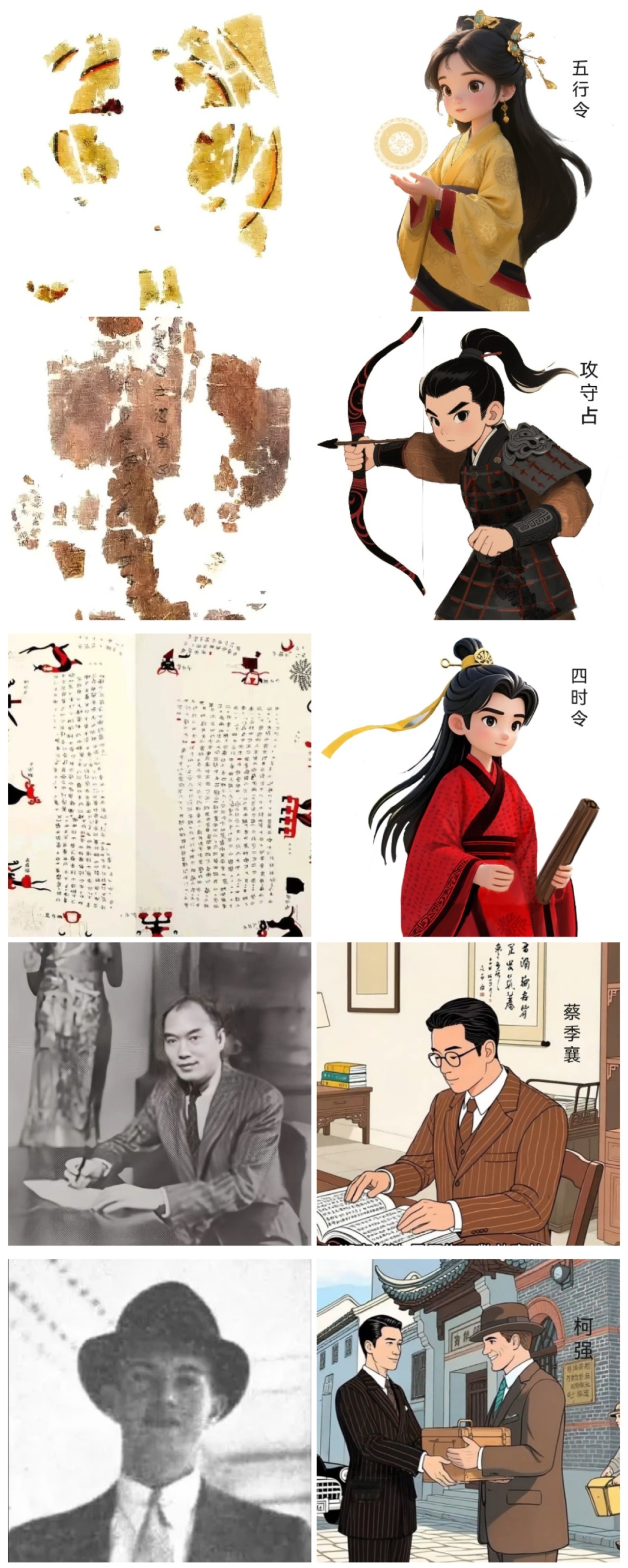

最難的部分就是虛擬人物“五行令”“攻守占”和“四時令”的人物形象創作。我們經過討論認為它們原本就是一個文物整體,只不過在后來被人為分割成了幾部分,那么我們就把它們三個人物關系設置成兄弟姐妹三人。保存最為完整的“四時令”為大哥,設計為一個穩重的翩翩公子的形象。“攻守占”設計成一個意氣風發的少年將軍的形象,“五行令”設計成一個可愛聰慧的巫族少女的形象。

四時令

攻守占

五行令

指導老師:

同學們的想法非常具有創新性。我們經過了反復的討論,最終確立了整體的制作思路。開始創作劇本。在創作劇本的過程中同學們查找了很多歷史資料,特別是人物形象的設計、衣著服飾, 都盡可能還原歷史真實。

手繪板肝帝:

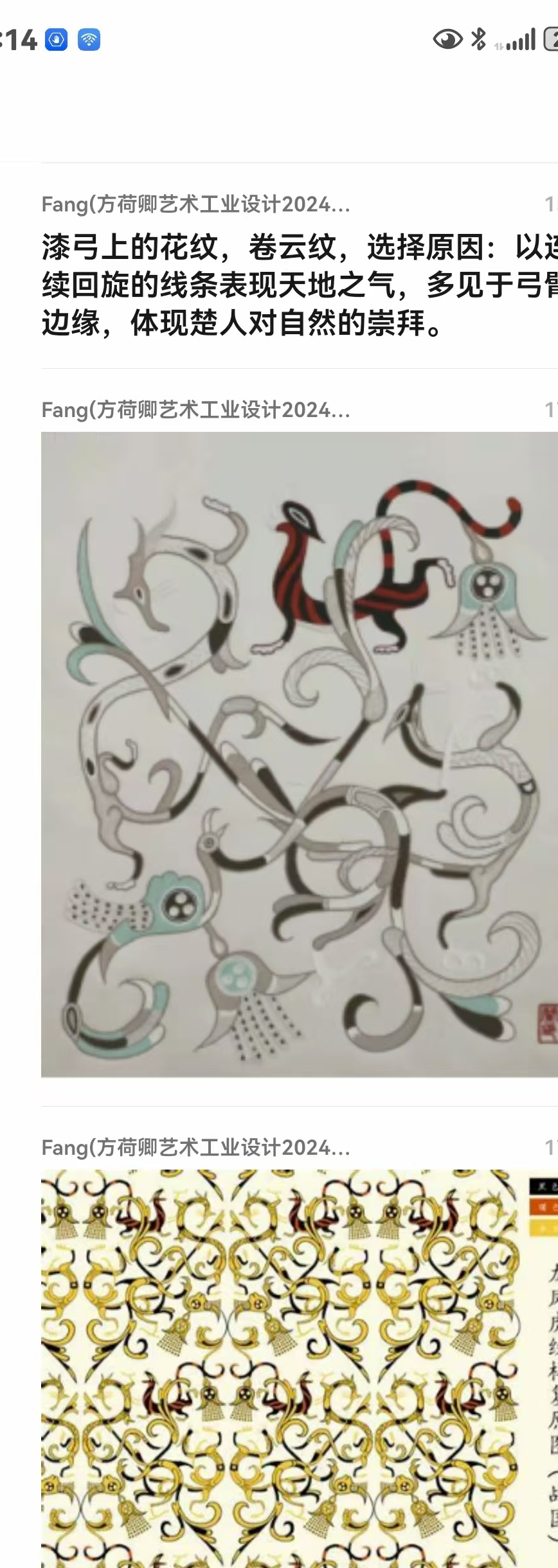

怎樣把殘破的文物元素轉換為人物形象確實有點難度。我也是第一次接觸到這個挑戰。后來我們經過討論決定把現存文物的字跡、花紋等元素提取出來作為人物服飾上的花紋進行點綴。

指導老師:

同學們在設計人物的過程中遇到的最大的難度就是確定人物形象,最初考慮的是寫實風格,但是后來考慮到表現力和觀眾群體欣賞習慣,我們決定“五行令”“攻守占”“四時令”三個人物采用卡通Q版形象。其余歷史中真實出現過的人物如“蔡季襄”“柯強”等人以及其他配角人物都采用相對寫實的漫畫風格設計。

熱搜課代表:

人物的服飾設計我們采用的是戰國時期的服飾風格,查閱了很多歷史資料圖片。

后期大神:

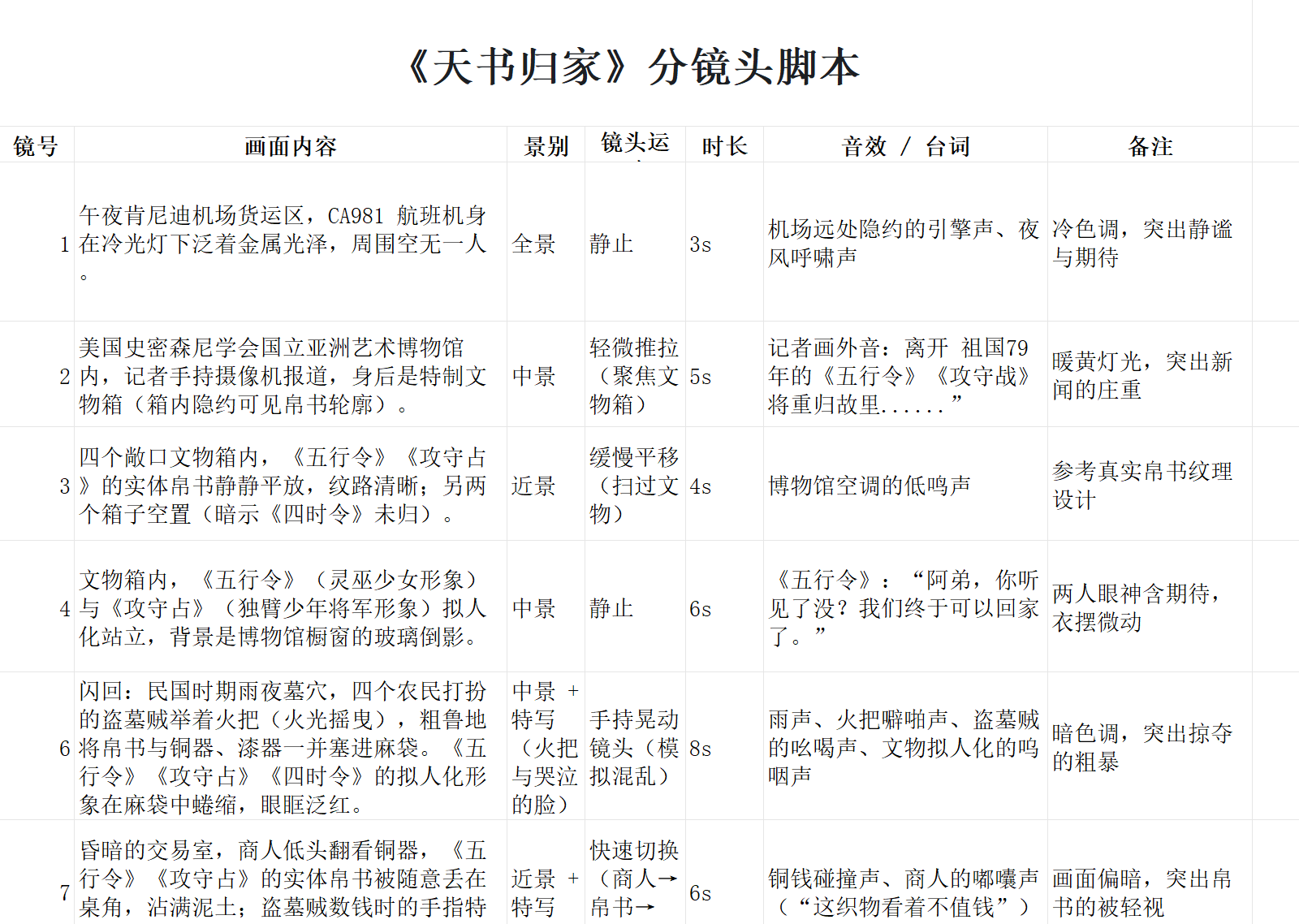

人物設計定型后,我們就開始完善劇本的分鏡頭。

這個過程是整個創作過程中最重要的環節之一。經過多次修改,分鏡頭中人物的位置、動作表情,鏡頭的視角以及背景的設置都確定好了。我們就嘗試使用AI技術進行圖片生成,當然AI只是工具,如何利用好還要看使用人的能力,整個生成過程并沒有我們想象的盡如人意,有時人物的一致性和整個畫面的風格并不能保持的很好,我們在制作過程中我們也經過了反復的修改。

指導老師有話說!

同學們都是利用課余時間進行創作、零預算、低成本、非專業但超認真。大家一起闖過技術觀、時間觀、在爭論中達到共識,累到想“躺平”時,一頓好吃的外賣和奶茶就又喚醒了內驅力。

創作這種短片對大學生來說,好處可不止“完成一個課程作業”這么簡單,更像是一場跨學科的“實戰修行”,必須帶著“必須搞懂才能畫出來”的動力去了解那一段歷史,最后可能連“戰國時期士兵的甲胄用多少片皮革拼接”都門兒清,妥妥從歷史小白進化成“考據黨”。

學生的跨學科知識融合能力得到鍛煉,除了歷史,還得涉及美術、平面設計、 AI 運用、影視制作等多方技能。從分鏡設計、原畫繪制,到后期的動畫合成、配音配樂,整個流程走下來,軟件操作、繪畫技巧、視聽語言的運用都會從變成“熟練技能”。

說到底,創作短片的過程,就像在“做項目”“學知識”“練本事”的同時,還悄悄完成了一場對自我能力的“全面體檢與升級”。那些熬夜改的分鏡、為考據吵過的架、最終成片時的成就感,本質上都是能力成長的“勛章”??。

END