紅脈鑄魂 綠技興茶

——井岡山大學“紅茗星火?綠技興農”暑期社會實踐團用科研長征續寫鄉村振興新篇

7月3日至7日,井岡山大學“紅茗星火?綠技興農”暑期社會實踐團積極響應號召,于江西遂川開展“紅茶科研長征”。團隊以“紅色精神溯源—茶鄉問題診斷—科研采樣實證—非遺智慧融合—實驗科研攻堅—綠色科技助農”為路徑,把革命先輩的調查精神和茶產業發展需求相結合,在30萬畝茶園中譜寫了“以實驗室成果回饋田野”的實踐樂章。

SOCIAL PRACTICE

? ? ?

? ? ?紅色基因:從政綱到茶鄉的調查方法論

實踐首日,遂川縣工農兵政府舊址內,1928 年《遂川工農縣政府臨時政綱》中 “政策從田野中來”的調查理念,與實踐團成員筆記本上“問題從茶鄉中來” 的科研宗旨形成跨越時空的呼應。“革命年代,先輩用腳丈量土地制定政策;今天,我們要帶著同樣的精神破解茶農難題。”指導老師孫惠敏的現場講解,為這場實踐定下了“從群眾中來,到群眾中去”的基調。

圖為實踐團成員在遂川縣工農兵政府舊址參觀 拍攝:劉成偉

這種工作方法論在湯湖鎮政府座談會上得到生動詮釋。面對30萬畝茶園、5.6 億元年產值的產業圖景,團隊沒有止步于數據表面,而是敏銳捕捉到茶農“發酵穩定性不足”的核心困惑。鎮黨委書記郭艷秋口中 “干部下沉傳農技”的實踐,與茶產業中心主任曾斌介紹的 “有機肥替代農藥” 生態賬,共同勾勒出科技興農的現實需求,讓團隊明確了 “代謝物與風味關聯”的科研靶心。

? ? ?

? ? ?田野攻堅:用采樣箱裝下茶鄉的真問題

在同洲茶園的晨露中,實踐團科研組成員郭永發將標注“R20250705-1”的狗牯腦茶鮮葉封存時,掌心已沁出汗水。這份用于抗氧化實驗的樣本,與南屏茶廠車間記錄的“揉捻機參數表”、茶農作坊里 0h/5h/10h三個時段的發酵茶樣,共同構成了破解產業難題的“數據拼圖”。“同一批次茶葉,風味能差出兩個等級。”茶農老羅揉捻茶葉時緊鎖的眉頭,成了團隊攻關的動力。在茶農作坊,科研組同步記錄溫濕度、pH 值等環境參數,用代謝組學分析測定總酚含量;在南屏茶廠,他們對比傳統 “二殺二揉”非遺工藝與現代機械的差異,發現“手感力道”與“參數可控”的矛盾正是標準化生產的關鍵卡點。這些來自田野的一手資料,讓實驗室的研究方向愈發清晰。

圖為實踐團科研組展示茶鮮葉采樣樣本 拍攝:劉成偉

圖為實踐團參觀南屏茶廠 拍攝:劉成偉

圖為實踐團科研自制狗牯腦紅茶并與老茶農交流 拍攝:劉成偉

圖為實踐團科研組測定狗牯腦紅茶數據 拍攝:劉成偉

SOCIAL PRACTICE

? ? ?

? ? ?非遺新解:讓百年技藝遇上現代科研

梁華平工作室里,第八代非遺傳承人的鐵鍋殺青聲與實踐團成員的參數記錄表形成奇妙共鳴。當這位吉安市民間工藝大師演示“兩次殺青鎖香氣,兩次揉捻促轉化”的古法時,實踐團成員盧俊杰的筆記本上正同步標注“第一次殺青溫度區間:180℃”“第一次揉捻時長:15分鐘/次”。

圖為非遺導師梁華平展示狗牯腦茶非遺制作工藝 拍攝:劉成偉

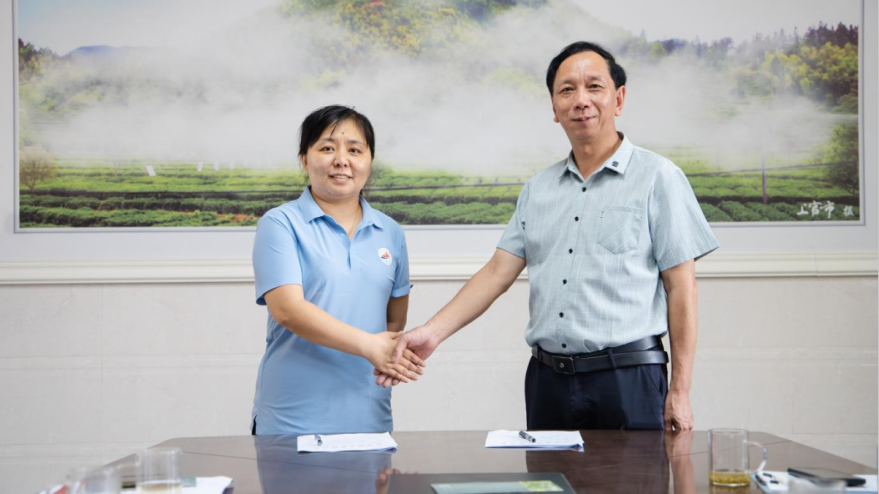

“非遺不是博物館里的標本。”梁華平指著墻上從巴拿馬博覽會到米蘭世博會的獎狀說,如今湯湖鎮“農戶+合作社+龍頭企業”的模式,已讓老手藝煥發新生。實踐團與江西同洲綠色食品開發有限公司簽訂的產學研協議,正是這種融合的延續——企業將試點推廣團隊研發的標準化工藝,高校則用代謝物研究解碼狗牯腦紅茶背后的科學原理,讓百年技藝在實驗室數據中獲得新的表達。

圖為實踐團與江西同洲綠色食品開發有限公司簽訂產學研協議拍攝:劉成偉

SOCIAL PRACTICE

? ? ?

? ? ?閉環實踐:從茶山到實驗室的長征接力

? ? ? ?回到學校實驗室,科研儀器啟動時,屏幕上跳動的曲線正與四天前湯湖鎮的茶山數據遙相呼應。那些帶著晨露的茶樣,此刻正通過色譜分析展開它們的“風味敘事”。

圖為實踐團成員回到學校實驗室討論 拍攝:劉成偉

圖為實踐團科研組回到學校實驗室測定數據 拍攝:劉成偉

這場實踐構建的完整閉環令人深思:從工農兵政府舊址汲取的調查精神,轉化為茶鄉地頭的采樣行動;非遺傳承人的“手感經驗”,將通過代謝物分析轉化為可控參數;而實驗室里正在破解的“發酵之謎”,終將變回茶農口袋里的增收賬本。正如孫惠敏老師在總結會上所言:“科研長征的星火,要真正燎原在鄉村振興的田野上。”

此刻,標注“狗牯腦紅茶科研專項”的實驗日志已累積數十頁數據。在遂川的群山之間,一杯紅茶的蛻變故事,正成為井岡山大學服務鄉村振興的生動注腳。

SOCIAL PRACTICE