? ?

? ?特色小店主理人的審美勞動及其對社區公共性生成的影響探賾:南信學子暑期社會實踐解碼社區特色小店的公共能量

? ?

? ?在南京南秀村社區的街角,凡幾咖啡館的綠植墻下一排長椅,附近的社區居民正手持咖啡悠閑交談,主理人說店面雖小,但是在幫助居民代收代發快遞、有事幫忙上毫不含糊;磨盤街社區熱力先生的寵物餐廳里,年輕主理人忙著為社區居民的寵物小狗設計的蛋糕;幸福劑咖啡館中,坐著一對正在相親的社區青年;小西湖社區里的能力有限藝術商店店主正專注準備社區手作節的物料。這些看似尋常的場景,正成為南京信息職業技術學院學生陸泯辰和團隊伙伴日夜觀察的“社會實驗室”。

? ?

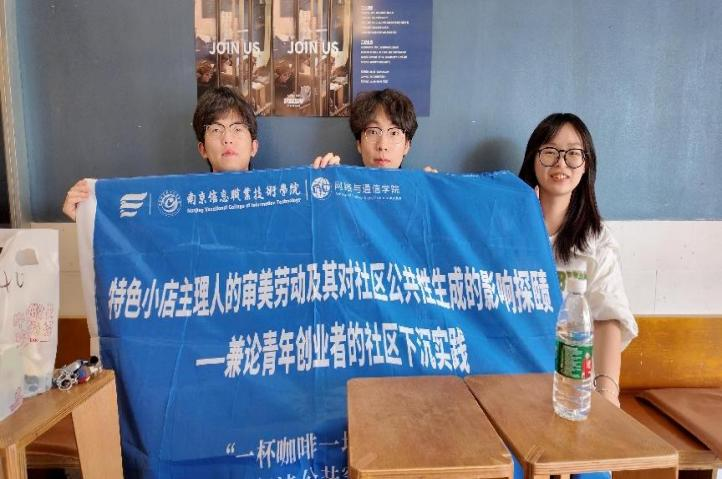

? ?圖為團隊在凡幾coffee的實地調研(凡晴 陸泯辰 柳佳瑤攝)

今年六月,這支名為“一杯咖啡一場觀察”的九人團隊穿行于南京陶谷新村社區、南秀村社區、南湖社區、磨盤街社區、小西湖社區、仙林湖社區六個典型社區,對16家特色小店展開深度調研。他們攜帶的不僅是記錄本和問卷,還有現代通信技術專業、云計算技術應用專業青年學子設計的客流熱力圖分析模型——這場社會實踐,正試圖探索一個城市治理新課題:區別于普通的社區小店,特色主理人小店能將戰略規劃、店鋪運維、內容生產、趣群經營等集于一身,工作重心在于營造品牌化、品質化的社區生活美學, 就近、方便地滿足居民和消費者對美好生活的更高需求,他們如何超越“打卡地”標簽,真正激活社區生命力,參與社區公共治理?這些特色主理人小店如何通過審美勞動來影響社區公共性的生成?而這些青年創業者如何下沉至社區實現經營目標的同時成為社區升級的“輕騎兵”?

? ?

? ?小店里的公共性辯證法

“主理人的審美選擇,能決定小店是社區的‘會客廳’還是‘孤島’。”團隊成員吳濤在調研筆記中寫道。團隊成員在與社區小店主理人的深入訪談中了解到,他們中的部分人往往會通過風格化場景、向導型人設、共生性愿景三重審美勞動,旨在實現擴增社區包容空間、深化居民互動、凝聚社區認同、提升社區公共生活品質的理想,但也伴隨著因過度追求“顏值正義”壓縮公共性能、固化消費繭房、抽空共治價值的隱憂。

在田野調查中,團隊捕捉到生動的案例,南湖社區的復古網紅咖啡廳——南湖咖啡廳將外擺區改造為“共享長椅”,老友談心青年辦公在此均能自然交融,咖啡廳給社區居民提供可供社交、休憩的空間,社區居民為咖啡廳蓄積了流量。店主坦言,“這家店是在1985年南京“第一家路邊咖啡廳”舊址上重建的,充滿80年元素的咖啡廳,你看麥乳精、花朵蛋糕、包括這些陳設裝飾,都與這一社區的氣質相符,經營時,我們的客單價雖降了15%,但居民互動頻次翻倍,這才是社區店的根。”

? ?

? ?圖為團隊成員采訪南湖咖啡廳外的社區老人(凡晴 陸泯辰 柳佳瑤攝)

? ?

? ?圖為團隊對南湖咖啡廳主理人進行訪談(凡晴 陸泯辰 柳佳瑤攝)

? ?

? ?圖為團隊成員在南湖咖啡廳的合照(凡晴 陸泯辰 柳佳瑤攝)

“這邊是釣魚臺河房,之前巷子小、房子破,毫無特色,這么好的資源有點浪費,原先這片區活動的都是城南老人,但是自從這些特色小店進來,煥然一新,哪怕不進去消費,在他們家設計的漂亮長椅上坐一坐,和老鄰居聊聊天,看看外來的年輕面孔,帶小寶寶放放風,感覺心情都好多了!而且呀,社區形象的提升也讓我們居民的日常行為更自覺、更文明!”抱著小嬰兒的社區奶奶對實踐團隊說道。

? ?

? ?圖為團隊成員在磨盤街社區對社區居民進行訪談(凡晴 陸泯辰 柳佳瑤攝)

? ?

? ?圖為團隊對能力有限藝術商店特色小店主理人進行訪談(凡晴 陸泯辰 柳佳瑤攝)

然而,某網紅餐廳用高價套餐篩選客群,露天座位的復古藤椅標著“消費入座”,最終淪為拍照背景板。“這就像‘審美泡泡’,切斷了真實的社區聯結。”學生朱超毅分析道。

? ?

? ?工科生的社區治理實驗

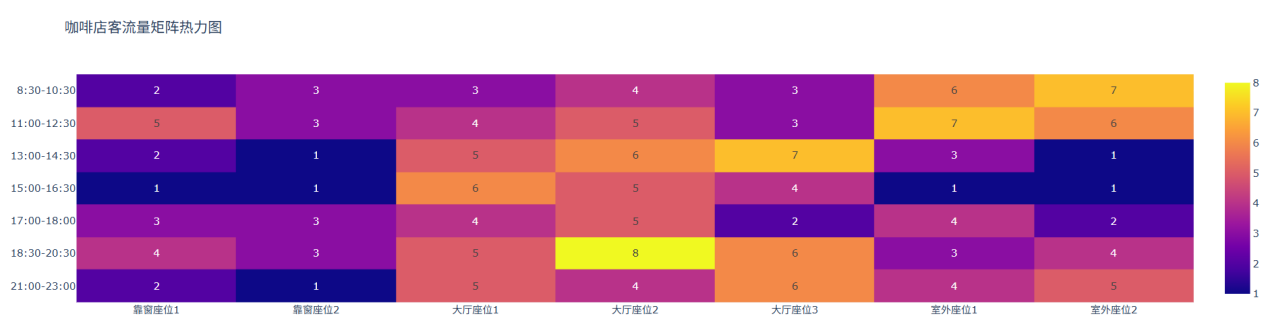

當社會學理論遇上通信、云計算技術,碰撞出獨特的實踐火花。團隊為合作店鋪設計了三項數字工具:如智能客流分析系統,通過云計算繪制熱力圖,可以幫“家雀兒咖啡”優化座位布局,非高峰時段利用率提升40%;借助社群運營診斷模型,識別出“福桔餐廳”線上粉絲中35%是周邊居民,促成其推出鄰里套餐;利用好公共活動影響力評估工具,可以量化“萬象書坊”讀書會對社區凝聚力的提升效果。

? ?

? ?圖為團隊在福桔進行調研(凡晴 陸泯辰 柳佳瑤攝)

“過去覺得專業技術只能用在實訓室”,現代通信技術專業的賴軍彤感慨,“現在發現數智技術能優化一家特色小店的經營、讓它更具有社區生存能力,且讓社區治理更有效能,這種轉化太奇妙了!”

? ?

? ?圖為團隊成員制作的某咖啡店一天的客流量熱力圖(凡晴 陸泯辰 柳佳瑤攝)

? ?

? ?青春視角下的治理新解

在陶谷新村社區,慢屋食堂的員工介紹了特色小店的審美理念,在快節奏的時代給社區居民一個慢速空間,使得其身心得到充分放松,從裝修布置到擺盤設計,從食材選用到菜譜制作,無不彰顯審美勞動的深層價值,這家小店的家庭就餐率高、常客居多。團隊發現不少特色小店不僅經營著線下實體店,且深耕小紅書、抖音賬號及微信公眾號、微信視頻號,擅長通過故事敘述、品牌文化隱喻構建來樹立形象、增加瀏覽、實現引流、達成變現。同時,不少社區小店之間存在聯名合作,如歪脖攜手熱力先生的寵物餐廳舉辦DIY狗狗蛋糕活動;能力有限藝術商店盤活粉絲經濟,強調原創IP,借助流動的社區市集、手賬節等提升知名度,這些舉措都被學生寫入《青年社區創業下沉指南》。

? ?

? ?圖為熱力先生的寵物餐廳的DIY寵物蛋糕(凡晴 陸泯辰 柳佳瑤攝)

? ?

? ?圖為團隊探索熱力先生的寵物餐廳(凡晴 陸泯辰 柳佳瑤攝)

“社區下沉不是商業退守,而是用審美重構‘附近’。當咖啡館成為議事的客廳,小賣部變身快遞代收點,商業空間便生長出公共經脈。”這種認知源于持續的理論深耕。出發前兩個月,團隊在王元老師指導下精讀社會學著作,預訪談了超過16位經營不同類型社區小店的主理人。“審美勞動理論讓我們看懂空間背后的社會邏輯,”任飛揚展示著300份問卷數據,“78%的居民認為特色小店提升了歸屬感,但其中43%從未進店消費——這說明物理開放不等于心理接納。70%的社區主理人觀照了社區公共性生成的愿景,20%的受訪者表示并未想得如此深遠宏大,10%認為可以朝著這一方向經營,讓小店承擔更多的社會責任。”

? ?

? ?育人課在街巷深處

這場實踐猶如微型社會創新孵化器。王宇航同學是一名新中式的愛好者,她通過宋徽宗的書法、繪畫作品元素一眼識別出ROOF咖啡店的風格,在梅雨季節,她的審美在進店時即被點亮,身心得到治愈,“桂花酥山”的古雅稱法,何嘗不是青年主理人對中華優秀文化的解讀與煥新?

? ?

? ?圖為團隊在南秀村社區采訪特色小店主理人(凡晴 陸泯辰 柳佳瑤攝)

? ?

? ?圖為在家雀兒咖啡店里的社區常客(凡晴 陸泯辰 柳佳瑤攝)

“當團隊想要為陶谷新村小賣部搭建社區團購群時,學科知識在具體場景中鮮活起來。”“我們將撰寫《社區小微商業公共價值評估白皮書》,并提交給至少兩個社區,”陸泯辰透露。指導老師王元想通過這一實踐強化學生技術向善的認知,希望以實踐呼喚學生的責任擔當,如果團隊能在被接納與被拒絕的艱辛過程中,“讓城市社區的治理更合理有序、更舒適宜居”的信念更堅固,并萌發服務基層的生涯路線,便不虛此行。

在社區的咖啡香中,這些00后觀察了微觀店鋪的運轉,也記錄下城市更新的密碼,他們的實踐并未終結,接下來他們中的部分成員將前往歐洲社區繼續觀察、調研,以求東西比觀。

真正的社區美學不在于ins風裝修,而在于能否讓八旬老人坦然走進店里討杯水喝。當青年創業者與居民在共享空間里自然交談,當技術手段消融著消費主義的隱形藩籬,那些被數字時代稀釋的“附近”,正在審美與技術的雙輪驅動下重生。

? ?

? ?圖為團隊合照(凡晴 陸泯辰 柳佳瑤攝)

? ?

? ?文/南京信息職業技術學院網絡與通信學院 王元

圖/南京信息職業技術學院網絡與通信學院 凡晴、陸泯辰、柳佳瑤