在數字經濟與產業轉型的雙重驅動下,職業教育正面臨“培養什么樣的人”的核心命題。廣東嶺南職業技術學院緊扣國家創新驅動發展戰略,率先啟動顛覆性教學改革,打破“教師講、學生聽”的傳統范式,讓學生真正成為課堂的主體。這場改革不僅是對職業教育課堂形態的突破,更是對產教融合內涵的深化——通過真實情境的沉浸式學習,讓知識從“紙上談兵”走向“實戰推演”,真正培育敢闖會創的高素質技術技能人才。

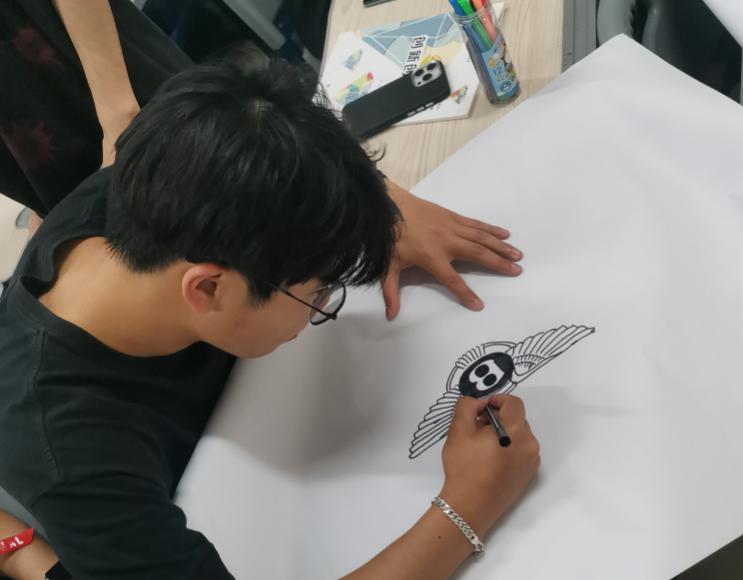

學生用畫筆畫出心目中的汽車產業(攝影:嶺南傳媒)

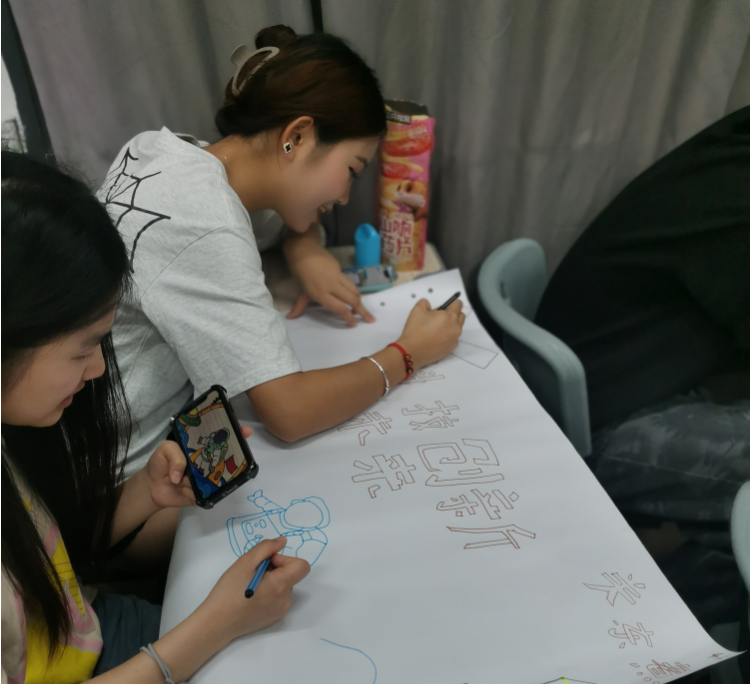

學生們協力合作拼接七巧板(攝影:嶺南傳媒)

老師:把課堂變成“創業沙盤”

走進黃蓉老師的《創新創業通識》課堂,傳統教室的邊界被徹底打破:11個小組圍桌而坐,同學們都積極投入學習與討論。在這里,教學道具成為思維躍遷的“鑰匙”——通過搖骰子隨機選定創業類型,讓學生直面市場不確定性;鋪開一米見方的大白紙,小組需在20分鐘內完成從商業模式設計到路演展示的全流程推演。“我們不是在教理論,而是在模擬真實商戰。”黃蓉老師如此定義她的教學邏輯。課堂中,教師從“傳授者”轉變為“引導者”:通過“預習-重構-共創”三階設計,讓學生自主梳理知識脈絡;用“五分鐘快閃路演”激發即興表達能力;更以創業者真實案例為鏡鑒,帶領學生拆解成敗基因。

《創新創業通識》課堂(攝影:嶺南傳媒)

《創新創業通識》課堂(攝影:嶺南傳媒)

《創新創業通識》課堂(攝影:嶺南傳媒)

黃蓉老師對課堂進行了精心的設計與投入:一是“以學生為中心”的底層邏輯重構,通過游戲化機制(骰子)降低創新門檻,用可視化工具(大白紙)具象化思維過程;二是“做中學”的閉環構建,從課前問題導引、課中實戰推演到課后反饋迭代,形成螺旋上升的學習鏈路;三是“容錯文化”的營造,教師以“非評判性指導”釋放學生創造力,讓“天馬行空”的創意獲得生長空間。

學生們經過多次嘗試,成功拼出T字型(攝影:嶺南傳媒)

同學們自行上講臺表達對于“創業需要哪些心理準備”(攝影:嶺南傳媒)

學生:從“被動聽講”到“主動生長”

在黃蓉老師的《創新創業通識》課上,學生們積極參與主動分享,課堂學習氛圍活躍。學生們都說:“每周最期待的就是周五的這門課。上這節課感覺輕松、有趣、歡樂,收獲了很多關于創業的知識,明白原來創業不是只有“租個門面賣奶茶”或者搞個APP融資千萬這兩種選項。以前總覺得創新創業是那些天才或者富二代的事兒,現在發現普通人也能玩,關鍵是怎么玩。還鍛煉了溝通能力和團隊協作能力,思維提升了,視野開闊了,一定程度上緩解了大學生的就業壓力,也為以后的創業規劃做了更充足的準備。”

各組成員相互交流討論表達講解自己的創業想法(攝影:嶺南傳媒)

組內成員協力繪畫出自己心目中的創業藍圖(攝影:嶺南傳媒)

輕松、有趣、歡樂的課堂氛圍(攝影:嶺南傳媒)

反思:如何可以做得更好一點?

黃蓉老師表示,如何用通俗易懂、貼切學生當下的語言方式去講述這門課,讓學生邊玩邊學并潛移默化地運用到日常生活中,是這門課最難的點。課前需要提前備課查閱相關資料、案例,并且提前打入學生班級內部,了解他們喜歡的上課方式、當下關注的內容有哪些?再結合課程要求,針對性的在課堂上演繹出來。課中更多的是讓學生自行發揮,積極引導學生發表自己的觀點,發揮其主觀能動性,讓學生自行實踐演繹,及時給予鼓勵和肯定,從中獲得成就感,學生自然就喜歡這門課了。后續將發掘出更多有趣的教具帶學生們體驗,從做中學,寓教于樂。對于教師個人而言,也需要不斷學習提升,豐富知識量,真正成為傳道授業解惑之師。

黃蓉老師用通俗易懂、貼切學生當下的語言方式去授課(攝影:嶺南傳媒)

黃蓉老師用通俗易懂、貼切學生當下的語言方式去授課(攝影:嶺南傳媒)

黃蓉老師的課堂是廣東嶺南職業技術學院顛覆性教學改革的一個縮影。當越來越多的課堂響起熱烈的掌聲、鋪滿創意的藍圖,我們看見的不僅是教學模式的蝶變,更是課堂中學生創新能力的系統性裂變。

黃蓉老師用通俗易懂、貼切學生當下的語言方式去授課(攝影:嶺南傳媒)

黃蓉老師用通俗易懂、貼切學生當下的語言方式去授課(攝影:嶺南傳媒)