習近平總書記在全國教育大會上強調:“要實施教育家精神鑄魂強師行動,加強師德師風建設,提高教師培養培訓質量,培養造就新時代高水平教師隊伍。”

優秀的教師身上有什么不同的能量,他們是如何培育新人,如何提攜后學,如何推動學科發展……讓我們走近哈工程新時代的奮斗者。

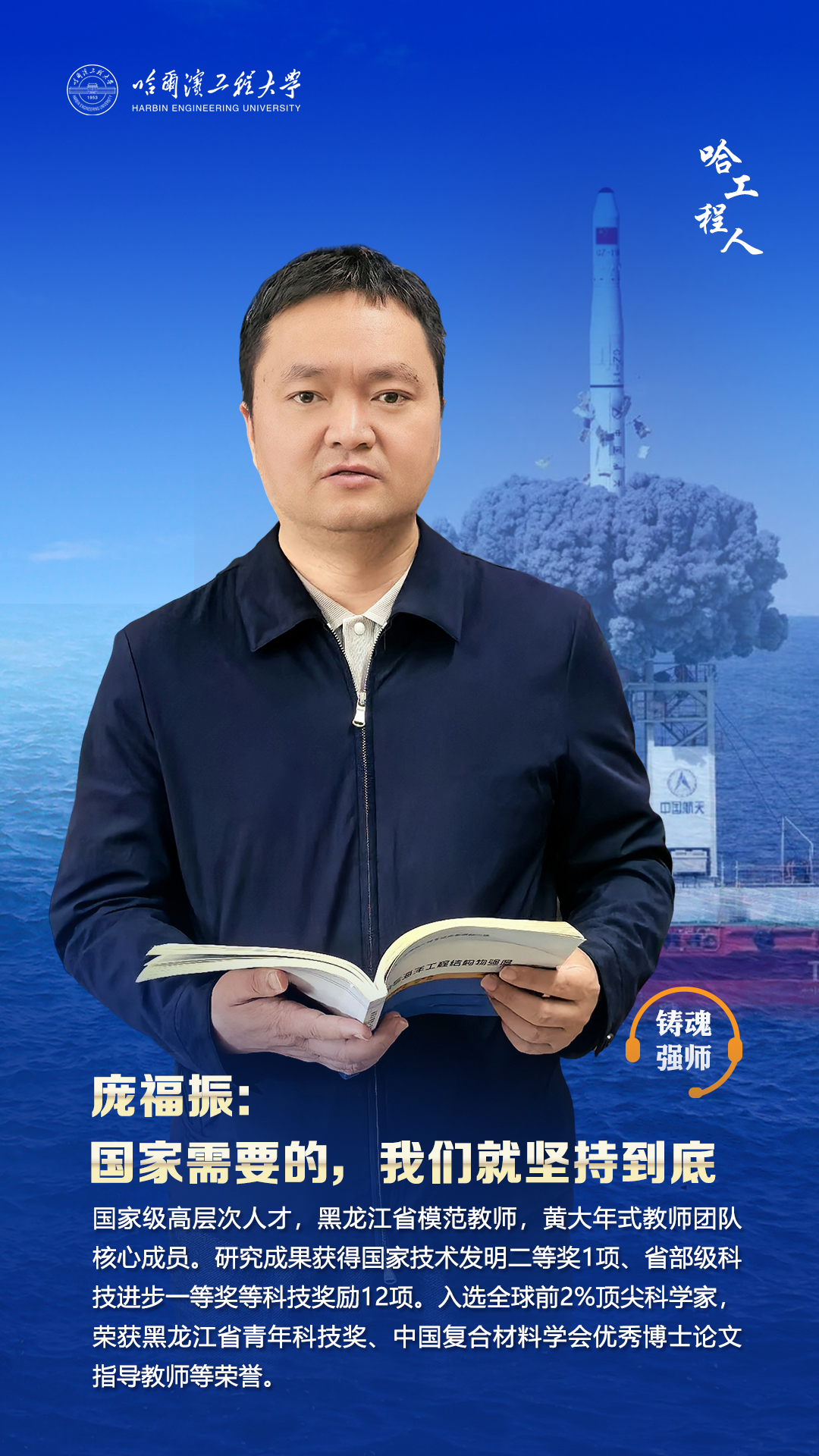

從教20載

他熱愛講臺,潛心研究

將課堂“搬”到海上火箭發射場

獨創“7+N”模式人才培養模式

為國家培養“頂天立地”的創新人才

他是全省模范教師

船舶工程學院教授

龐福振

圖片來源于哈爾濱工程大學

挑戰“無人區”

給船舶生成“體檢報告”

2020年,隨著震天動地的轟鳴聲,黃海海域的長征十一號運載火箭一飛沖天,刺破蒼穹,將九顆衛星同時發射升空。通過動態監測,哈工程船舶學院龐福振教授團隊成功獲得了發射平臺海上發射全過程的動力響應數據,這是近年來團隊完成的又一重大科研成果。

圖片來源于哈爾濱工程大學

2006年,龐福振從哈爾濱工程大學船舶與海洋結構物設計與制造專業研究生畢業后留校任教,將船舶結構振動與噪聲作為自己的主要研究方向。彼時,我國各類船舶歷經了從無到有的發展,船舶振動與噪聲控制問題日益受到用船、造船和船檢等部門的關注和重視。

“給船舶進行振動噪聲預報評估可以看作是給船舶生成‘體檢報告’,不僅是防患于未然,而且可以獲得更好的減振降噪效果。”2007年,龐福振與團隊瞄準船舶振動噪聲預報評估這一難點問題開啟科研攻關,先后突破了激勵載荷分析、模型簡化、邊界條件模擬等眾多關鍵技術問題。

回憶起那段時光,他說:“沒有任何成熟的方法可以借鑒,我們在科研‘無人區’獨自摸索,反復推倒重來,但只要是國家需要的,我們就堅持到底。”

圖片來源于哈爾濱工程大學

距離長征十一號運載火箭升空剛剛過去兩年,經過深入的理論研究與實踐數據分析,2022年,龐福振帶領團隊再次助力火箭海上發射數據監測。這是我國首次嘗試總裝、總測、出港、發射一體化的“一站式”發射,與之前相比,預定工作周期大大縮短。

試驗進行到第三天,原本平靜的海面突然狂風大作,陣風達到9級,暴雨如注。“越是惡劣環境的數據越珍貴!”在甲板傾斜嚴重、站立都需緊抓護欄的情況下,龐福振沖到前面,帶領團隊在暴風雨中展開測試,憑借過硬的專業知識和堅持到底的韌勁,經過一個多小時的艱苦奮戰,最終完成了對發射架振動特性、甲板動態響應等關鍵數據的全方位采集。這次突破性的測試不僅填補了國內惡劣海況下發射船結構及發射架動態響應等基礎數據的空白,為我國首艘海上發射船的建造提供基礎參數,也為后續海上發射提供參考依據。

圖片來源于哈爾濱工程大學

反復測量數十艘實船的振動參數變化規律,為預報評估框架建立豐富的數據庫;4年間更新兩代船舶振動噪聲預報評估樣機,把樣機從臺式機的大小做到了3個平板電腦的厚度;不斷升級系統,讓噪聲預報評估樣機更加智能……在龐福振眼中,科研工作是做不完的,可以永無止境地精進。

圖片來源于哈爾濱工程大學

多年來,團隊先后斬獲國家技術發明二等獎等12項重要榮譽。目前,龐福振正在進行第三代樣機研發,該項目已應用于我國海上火箭發射平臺、高端海洋裝備減振降噪設計中。

獨創“7+N”模式

打造“科研好手”

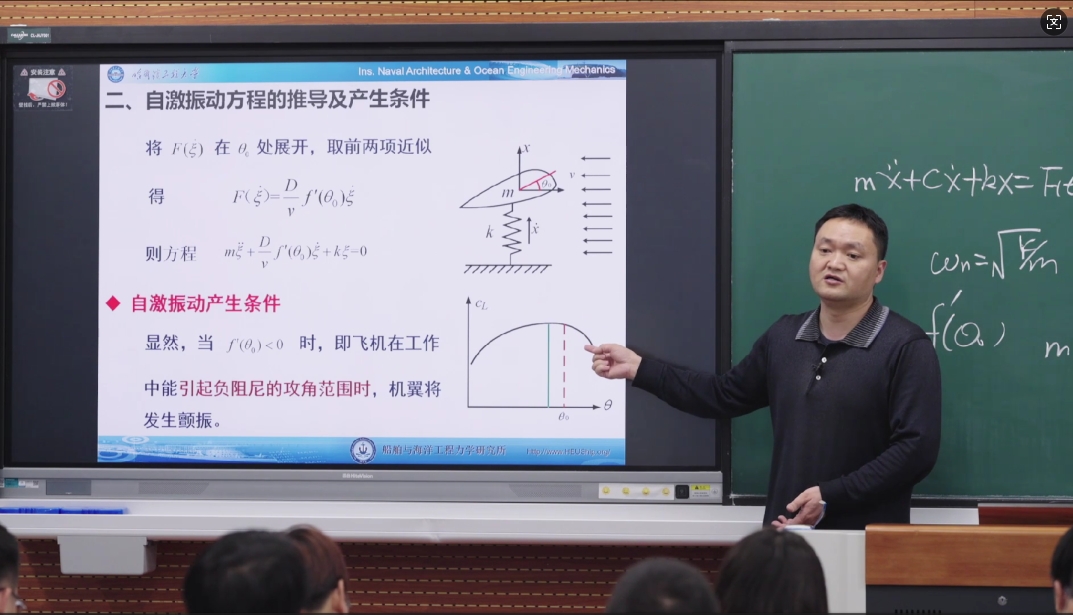

“如果把船體結構看作人體,那板材焊接就好比骨頭相連,焊接會增加結構的穩定性,就好比鍛煉增加了肌肉強度,骨頭的承載力也會變大......”在龐福振的課堂上,這種生動形象的比喻信手拈來,他說:“我希望同學們學在課堂里,也要學在實踐中。”

圖片來源于哈爾濱工程大學

利用校企聯合培養項目,龐福振帶領同學們走進科研前線,在可燃冰勘探試采、“藍鯨號”海洋平臺、海上航天發射等國家重大工程中,將課本上的知識學以致用。

圖片來源于哈爾濱工程大學

剛到團隊時,2018級研究生高聰有著入門者的困惑:自己的領域研究有什么用?應該研究什么?龐福振告訴他每周至少精讀2篇學術文獻、淺讀10篇文獻。

“追求深度與廣度的結合,書讀百遍,其義自見。”龐福振為團隊里的研究生獨創了“7+N”研究生能力進階培養模式,即“干好1科研、寫好1篇文、申好1專利、申好1個本、謀好1件事、把好1方向、帶好1個隊”,從基礎的文獻閱讀做起,逐步接觸科研項目,用一線科研中的問題凝練科研主攻方向。

在循序漸進的指導下,高聰完成了從量變到質變的成長:先后參與了我國10余型裝備的振動噪聲預報評估、我國首個海上火箭發射裝備數據模型建立等多個項目,用穩扎穩打的科研積累完成科技成果鑒定1項,發明專利7項,已成為團隊骨干,成為上級領導和同事眼中做科研的一把好手。

這并非個例。龐福振介紹,目前,團隊中90%以上的學生都有參研國家自然科學基金、重大工程項目等課題經歷,近一半的學生具備扎實的科研理論基礎和一定的技術創新能力,能夠獨立帶隊。近年來,龐福振團隊學生獲中國“最美大學生”“全國向上向善好青年”“黑龍江省三好學生”等榮譽稱號,獲省部級科技進步一等獎3人次。

規劃成長路徑

做青年教師的“托舉者”

龐福振所在的船舶與結構安全團隊共有10余人,近年來,不斷有青年教師入職團隊,讓所有人感受最深的是積極作為的團隊文化氛圍。

龐福振把工位設在學生和青年教師旁邊,只要大家想找他,不管是工作日、周末還是節假日,總能找到“擰緊發條”的他。青年教師李海超說:“在我的印象里,龐老師一天都沒有松懈過,他雖然不會用同樣的標準要求我們,但是在他的帶動下,大家都很有進取心。”

圖片來源于哈爾濱工程大學

盡管李海超從學生時代就接觸了大量的科研工作,但剛入職時,從學生身份向教師身份轉變,他一時不知從何入手。龐福振看出了他的困惑,從表達能力、溝通能力、管理能力對他給予指導。在這種“手把手”的帶動下,李海超迅速成長,并很快成為團隊的核心成員,第一次申請項目,他便獲得了國家自然科學基金青年項目立項。

身體力行、言傳身教,除了激發青年教師成長的內驅力,龐福振也會細致地為團隊里每位青年教師做職業生涯規劃。“一是要按照每個人的特長和興趣合理分工,讓他們做自己擅長的事;二是要通過各種激勵和引導提高大家工作的成就感獲得感。”雖然平時很忙,但是團隊里每個人的情況都裝在了他的心里,定期開展的組會上,每個人的工作進度、生活近況他詳細了解,哪個青年教師今年適合申報什么獎項,要提前準備什么材料,他都一一關注,提前謀劃。“在解決很多問題時,我能切實感受到,龐老師在從我們青年教師成長的角度考慮問題。”李海超說。

談到對青年教師的期望,龐福振說:“最重要的是關注國家需求,解決實際問題,要做‘頂天立地’的研究。”目前,團隊研制的振動噪聲預報系統正處于研發關鍵期,未來,他們將繼續瞄準結構振動與噪聲領域的發展,為建設海洋強國發出哈工程聲音。