青島農業大學巴瑟斯未來農業科技學院“堿地生瓜,綠蔓鄉韻”赴西海岸新區實踐服務團

來源:青島農業大學 作者:邱雅婷

民族要復興,鄉村必振興。鄉村振興是實現中華民族偉大復興的一項重大任務。為深入調研農村鹽堿地作物種植情況,2024年7月13日青島農業大學巴瑟斯未來農業科技學院“堿地生瓜,綠蔓鄉韻”赴西海岸新區實踐服務團前往青島市西海岸新區王家島耳河開展暑期社會實踐活動。實踐團以學院農業全產業鏈專業設置為特色,以豐富的中外農業專家資源為依托,以王家島耳河鹽堿地西瓜為切入,以青年視角解讀鄉村發展,用青春力量助力鄉村振興。

由于部分土地位于入海口,受海水倒灌影響,土地鹽堿化,島耳河新村不適合普通農作物生長。為充分利用這部分鹽堿地,將劣勢轉變為優勢,王家島耳河創新引入了金六福-1號西瓜,為鄉村振興打下堅實基礎。

活動開展前期,團隊成員圍繞活動主題和調研內容作了充分準備,搜集了相關歷史資料,規劃了完備的調研路線。通過前期了解發現,王家島耳河引進了“金六福-1號”“冰糖麒麟”等鹽堿地西瓜品種,種植面積達50畝,畝產近萬斤。在資料分析過程中,團隊隊員發現土地鹽堿化是部分地區農業發展的一大難題,正因如此,團隊圍繞鹽堿地西瓜進行深入調研。

活動開展期間,團隊成員跟隨當地王本照書記來到了五河頭產業園。

團隊合照 來源:青島農業大學 拍攝者:邱雅婷

依據全面完備的前期資料,認真梳理和仔細分析,團隊首先邀請了王本照書記進行采訪,王書記向我們介紹了當地的開發歷史以及確定鹽堿地西瓜為當地主要產業的歷程,開發過程中遇到的困難和挑戰以及對當地未來發展的展望。王書記以鄉村產業振興為主題,以無人化科技為主要技術,通過自媒體等媒介進行宣傳增加知名度,堅持為百姓謀利益。王本照書記說:“為百姓謀利益不能只靠空講,要有實干。”

團隊成員采訪王本照書記 來源:青島農業大學 拍攝者:邱雅婷

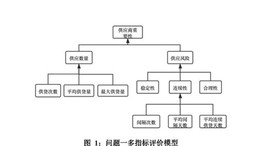

因地制宜,探尋鄉村振興“新道路”

經過團隊的實地調研以及歷史了解,發現五河頭產業園利用開發了村民撂荒的300余畝土地,土地大部分為鹽堿地,不利于傳統農作物生長。自21年開始,村兩委帶領村民聯合中科院等農業科研院所研究多種適合鹽堿地種植的作物,其中鹽堿地西瓜已成功推向市場。自此,王家島耳河明確了發展方位。7月13日,團隊來到作物產地進行了深入調研,發現鹽堿地西瓜產量并不少于正常西瓜產量,并且其市場競爭力也不輸普通西瓜。

五河頭產業園實地拍攝及特色生態大米 來源:青島農業大學 拍攝者:邱雅婷

科技引領,激發鄉村振興“新動力 ”

團隊對當地農業技術也有深入調研。根據當地王書記介紹,五河頭產業園利用水肥一體,地管排澇,離地栽培等新農業技術提高農業產量,實現標準可控化。利用農業物聯技術和農業物聯設備帶動農戶生產,夯實技術基礎,實現智慧監管化。廣泛采用無人機,機器人,無人農機等新農具,降低農業運行成本,提高農業標準化生產,實現智能無人化。同時采用立體換位種植——大棚,離地式半高種植和高處機器采摘和標準Y型果園可降低成本,提高作物產量。

團隊成員深入鹽堿地了解種植知識及農科院西瓜研究基地實地拍攝 來源:青島農業大學 拍攝者:邱雅婷

合作創新,推動鄉村振興“新發展”

7月13日,團隊走訪智慧農機合作社和農業產學研基地,并且發放調查問卷。其中無人植保機,采摘機器人,運輸機器人,無人拖拉機,無人運輸車等實現農業標準化工作,智慧農機合作社為農業科研數據提供數據支持,為機器人工作提供實踐場所,為觀摩團體提供實物支持,為周邊村民提供農業服務。農業產學研基地與高校對接,可第一時間接觸農業新技術,可降低開發新農業技術的成本,為觀摩團隊提供理論支持,可作為學生實踐基地以及研學基地。

開拓多樣推廣渠道,讓堿地西瓜“走向世界”

據了解,五河頭產業園通過首屆五河頭民俗文化節的成功舉辦獲得本地名聲,通過原創歌曲《緣來五河頭》在多個網絡平臺推廣,如今,王家島耳河的鹽堿地西瓜早已名聲在外,剛一上市就有不少人前來購買。在鄉村振興工作隊的幫助下,島耳河新村先后成立了“青島島耳河水產品合作社”“五河頭種植合作社”等專業合作社,通過合作社流轉土地、村民土地入股的方式,將松散、零碎的種植、水產養殖業納入合作社管理,帶動集體和村民共同增收,激活村集體發展內生動力。由此推動當地鹽堿地西瓜形成產業,走向全國、跨出國門,將鹽堿地西瓜推向海外。

五河頭產業園內部拍攝 來源:青島農業大學 拍攝者:邱雅婷

產業興,則鄉村興;產業強,則鄉村強。下一步,島耳河新村將繼續以產業興旺、強村富民為目標,逐步發展壯大鄉村旅游、生態養殖、精品水果等特色優勢產業,拓寬群眾增收致富渠道,助推鄉村產業振興。相信在不久的未來,王家島耳河的鹽堿地西瓜將會走得更遠。

腳踏沃土,盡望長空。鄉村振興新征程不斷推進,鄉村振興的美好藍圖正一步步變為現實。

在本次社會實踐中,隊員們堅持“受教育、長才干、做貢獻”的宗旨,堅持社會實踐與社會觀察、志愿服務、專業學習的有機結合,為全面推進鄉村振興、加快農業農村現代化建設貢獻青春力量。身悟參透愛農情懷、鄉村振興深刻內涵,以農大學子之名,悟農民之子之心。讓實踐活動走入民心,落到實地,引導廣大學生更好的踐行中國夢,緊跟黨的步伐,為全面推進鄉村振興、加快農業農村現代化建設貢獻青春力量。