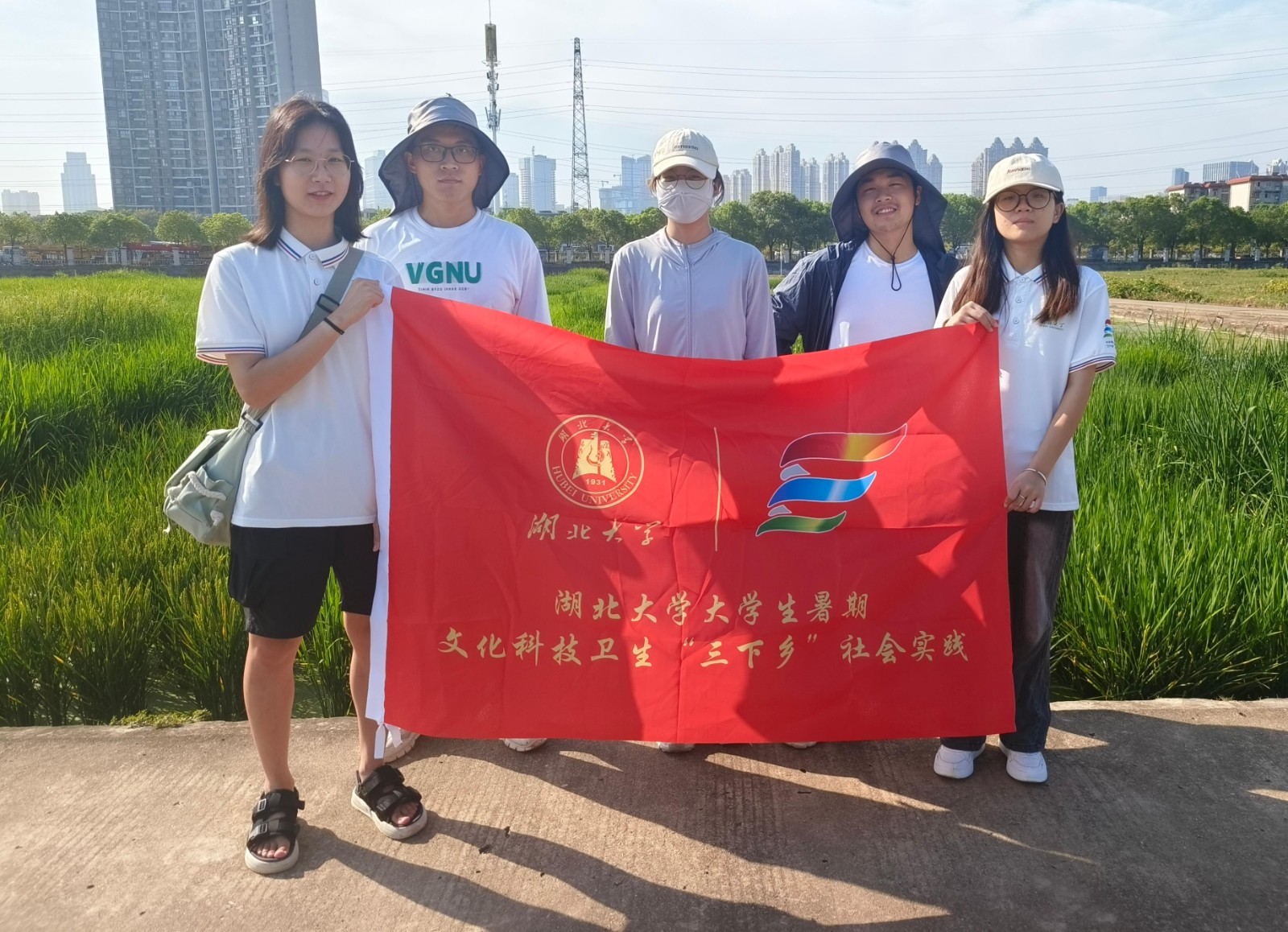

綠脈共生:湖北大學三下鄉團隊江漢平原蝦稻共作綠色低碳模式探索

(通訊員 譚思涵)在綠色低碳農業的探索之路上,湖北大學三下鄉團隊踏上了江漢平原的熱土,展開了一場關于蝦稻共作綠色低碳模式的深度考察。這是一段學旅交織的詩意探索,意在以實踐之筆,描繪蝦稻共作于綠野間的創新畫卷,揭示其深蘊的農業可持續發展之秘,與自然共生,繪就綠色未來。從武漢出發,團隊的足跡遍布潛江、沙洋、江陵和監利,每一步都承載著對綠色農業未來的憧憬與探索。

考察團隊從武漢出發,首站抵達潛江市,這里被譽為蝦稻共作的發源地。在潛江,團隊不僅驗證了蝦稻樣方的正確性,還記錄了水稻的生長周期,并與當地農戶進行了深入交流,了解蝦稻共作的具體操作與收益。隨后,團隊繼續向沙洋縣進發,雖然沙洋縣長湖附近的雙季稻種植廣泛,但考慮到考察目標,團隊并未在此做過多停留。

8月9日和10日,團隊將考察重點放在了江陵縣和監利市,雖然這些地區的蝦稻共作不如潛江市知名,但其廣闊的種植面積和獨特的實踐模式同樣吸引了團隊的注意。8月10日下午,團隊再次返回潛江市,對先前的考察點進行了補充調研,特別是與當地農戶的深度訪談,進一步豐富了團隊的研究數據。

圖為“蝦稻1號”千畝連片示范點 通訊員 黃海清 攝

通過實地考察,團隊成員深刻認識到蝦稻共作模式的演變與創新。從最初的“蝦稻連作”到現在的“蝦稻共生”,這種生態高效養殖模式不僅提高了稻田的綜合利用率,還有效解決了秋季蝦源短缺的問題,保證了蝦的質量與規格。團隊成員還了解到,蝦稻田的管理細節至關重要,從環形蝦溝的建設到防逃設施和進排水系統的優化,每一環節都體現了綠色低碳的理念。

圖為實踐隊成員實地考察稻田情況 通訊員 黃海清 攝

在與農戶的交流中,團隊成員了解到,為了保護小龍蝦在脫殼期間的脆弱狀態,施肥和病蟲害防治都采取了更為環保和謹慎的策略。使用生物農藥,減少化學農藥的依賴,以及在放蝦前進行徹底的清溝消毒,都是確保蝦稻共作系統健康運行的關鍵措施。

圖為實踐隊成員與農戶深入交流探討 通訊員 曹佳琳 攝

此次考察之旅,不僅為湖北大學三下鄉團隊的成員們提供了一次深入探索蝦稻共作技術的寶貴機會,更在他們心中種下了綠色低碳農業的種子,激發了對未來農業可持續發展路徑的深刻思考。通過實地考察,團隊成員們不僅見證了蝦稻共作模式在促進農業增產增收、生態保育與資源高效利用等方面的顯著成效,還深刻體會到,這一模式背后蘊含的綠色低碳理念,正逐步成為引領現代農業發展方向的重要力量。

蝦稻共作模式,作為一種集生態效益、經濟效益與社會效益于一體的現代農業典范,其成功實踐不僅在于技術創新,更在于其對綠色低碳生活方式的倡導與實踐。它通過稻田與小龍蝦養殖的有機結合,實現了農業資源的高效循環利用,減少了化學肥料與農藥的依賴,降低了農業對環境的負面影響,同時,通過生態養殖,提升了農產品的品質與安全性,滿足了消費者對健康、綠色食品的需求,體現了現代農業綠色轉型的內在要求。

圖為實踐隊成員合影留念 指導老師 汪權方 攝

經此一番實地考察,團隊諸成員心有所悟,情有所感:蝦稻共作,遠非尋常農業技藝之革新,實則綠色低碳生活理念之生動踐行。其于保障糧食豐饒、安固民生基石之際,亦能調和自然生態之微妙平衡,彰顯出對農業可持續發展路徑之深刻洞察與探索。是技術與自然和諧共生之典范,亦是綠色農業未來圖景中,一抹既深邃又充滿希望的亮色。